Dr. Jean-Aimé Mouketou, Géographe.

Dr. Jean-Aimé Mouketou, Géographe.

Pour le Géographe français Yves Lacoste, « La frontière n'est pas seulement une ligne sur une carte, elle est le reflet mouvant des histoires, des identités et des ambitions des peuples qu'elle sépare. » La complexité des enjeux entourant les frontières est particulièrement visible entre le Gabon et la Guinée équatoriale.

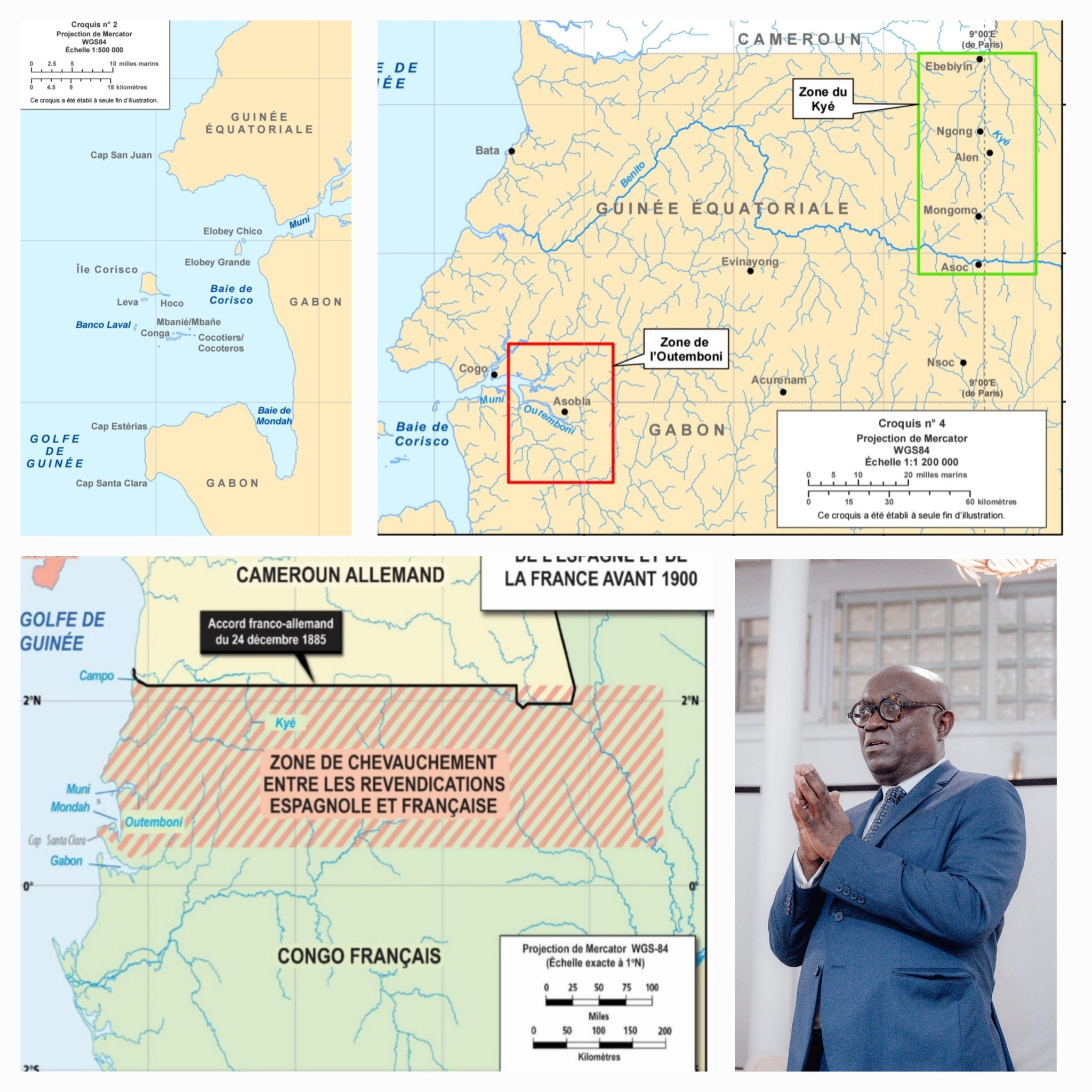

Voisines et « sœurs », elles sont liées non seulement par une histoire coloniale commune, mais aussi par des différends territoriaux. Elles traversent une crise frontalière dont les racines plongent dans un passé teinté par des décisions prises à la hâte, parfois contestables, et souvent arbitraires, sous l’influence des anciennes puissances coloniales européennes.

La frontière terrestre et maritime entre le Gabon et la Guinée équatoriale est en effet l’héritage d’un tracé imposé par la France et l’Espagne, respectivement anciennes puissances coloniales, avec la Convention spéciale signée à Paris en 1900. Géographiquement, c’est une zone stratégique : elle intègre des îles et des espaces maritimes riches en ressources naturelles potentielles, surtout pétrolières, ainsi que des villes importantes, comme Libreville, Port-Gentil et Franceville au Gabon, Malabo, Bata et Ebebiyín en Guinée-Equatoriale. Géostratégiquement, le contrôle des tels territoires conditionne l’accès à des ressources, la sécurité des voies maritimes et l’influence régionale. Politiquement, la crise frontalière se déroule alors que les deux États entretiennent des relations diplomatiques cordiales, mais caractérisées par une compétition historique dans la sous-région.

Face à une telle crise, la Cour internationale de justice (CIJ) a rendu sa décision, fondée sur une analyse minutieuse ou détaillée des arguments juridiques fondés, hérités du droit colonial et des Conventions internationales contemporaines, particulièrement la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. La Cour a entre autres rejeté la validité de la « Convention de Bata » mentionnée par le Gabon, tout en confirmant que les titres français et espagnols anciens, transmis par succession, gardent leur statut de références légales pour la délimitation terrestre.

Sur le plan maritime, la Cour internationale de justice a reconnu la souveraineté de la Guinée équatoriale sur l’île Mbanié. En contrepartie, le Gabon récupérerait des localités comme Mongomo et Ebebiyín, deux villes frontalières d’importance stratégique.

Mongomo, spécifiquement, est le chef-lieu du district éponyme et de la province de Wele-Nzas. Située à proximité immédiate de la frontière gabonaise, la ville compte environ 7100 habitants dans son centre urbain, et environ 53520 habitants dans son agglomération étendue, ce qui en fait la deuxième plus grande zone urbaine de la Guinée-Equatoriale après Bata. Elle se distingue par ses infrastructures modernes. On y trouve un hôpital ultramoderne (Hôpital La Paz de Mongomo), un stade international (le Stade de Mongomo, construit pour la Coupe d’Afrique des nations 2015), des routes bitumées de qualité, ainsi que des installations électriques qui approvisionnent en énergie certaines localités du Nord du Gabon, à l’instar de Bitam et Oyem.

En matière d’enseignement supérieur, Mongomo accueille plusieurs établissements d’envergure : l’Université catholique d’Afrique centrale (UCAC, antenne de Mongomo), qui forme dans divers domaines des sciences humaines et sociales, et l’Université de la Santé de Mongomo, spécialisée dans la médecine et les professions paramédicales. À proximité, dans la nouvelle ville d’Oyala, se trouve également l’Université Afro-américaine d’Afrique centrale (AAUCA), un établissement bilingue aux standards internationaux.

Une telle configuration confère à la ville de Mongomo un poids géostratégique particulier dans les relations bilatérales entre le Gabon et la Guinée équatoriale.

Le verdict susmentionné, loin de constituer une défaite pour le Gabon, est en réalité perçu comme un compromis équilibré. En effet, il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une invitation à la négociation entre deux pays frères, dans un esprit de respect réciproque et de partenariat. En ce sens, la décision de la Cour internationale de justice ouvrirait une nouvelle phase de dialogue diplomatique, où la paix et la coopération primeront sur la discorde.

Stratégiquement, la décision de la Cour porte en elle des enjeux profonds. Mongomo, la deuxième ville de la Guinée équatoriale, est la ville natale du Président et Patriarche Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Bien urbanisée, dotée d’infrastructures modernes, elle alimente en électricité plusieurs localités de la province du Woleu-Ntem, comme Bitam, grâce à un réseau interconnecté. Ainsi, le transfert potentiel de contrôle ou d’influence sur cette région aurait des répercussions économiques et sociales considérables. En revanche, la possession de l’île Mbanié par la Guinée équatoriale n’est pas forcement synonyme d’un avantage ou bénéfice concret, plus précisément en raison des incertitudes quant à la présence de ressources pétrolières exploitables sur cette île. Sur la balance stratégique, à mon avis, la Guinée-Equatoriale est perdante.

Mais, je regrette que la crise frontalière entre la Guinée-Equatoriale et le Gabon survient alors même que le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, largement élu le 12 avril 2025 dans un climat démocratique, et son homologue Teodoro Obiang Nguema Mbasogo entretiennent de bonnes relations bilatérales. Plutôt qu’un contentieux fragilisant la stabilité frontalière, nous devrions œuvrer à une dynamique régionale positive.

Il apparaît que les frontières, aussi immuables soient-elles, ne peuvent suppléer à la volonté politique, à la sagesse diplomatique et à l’équilibre des peuples frères bantu. Faisons tout pour que la crise frontalière entre le Gabon et la Guinée équatoriale soit résolue pacifiquement, pour éviter que nos enfants et nos petits enfants, c’est-à-dire les générations futures gabonaises et équato-guinéennes, n’héritent des frontière conflictuelles comme celle entre le Pakistan et l’Inde, qui perdurent depuis des décennies. D’autres conflits frontaliers de longue durée englobent :

- Israël et la Palestine, où les tensions territoriales et politiques persistent depuis plus de 75 ans.

- La dispute sino-indienne, concernant des territoires himalayens contestés, surtout l'Aksai Chin et l’Arunachal Pradesh.

- Le différend entre le Maroc et le Sahara occidental, un conflit politique qui dure depuis les années 1970.

- La Corée du Nord et la Corée du Sud, séparées par une frontière ultra-militarisée depuis la guerre de Corée (1950-1953).

- La frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, touchée par des tensions récurrentes, surtout autour du Haut-Karabagh.

Ainsi, pour nous, l’heure est grave, et nous estimons nécessaire de nous débarrasser du manteau diplomatique classique pour revêtir l’esprit qui a animé notre ancestralité bantu dans de telles circonstances. Quand nous observons du fond de notre civilisation kimuntu, c’est-à-dire la profondeur métaphysique de la civilisation bantu, nous sommes au regret de constater que la Cour ne règle pas le différend entre les deux peuples, mais essaie de jeter un séisme ou un pavé dans la marre qui, si l’on n’y prend garde, pourrait à long terme aboutir à une situation indescriptible.. Pourquoi ?

Selon le jugement rendu par la Cour internationale de justice, la Guinée équatoriale devrait récupérer un « terroir » qui recèlerait du pétrole, tandis que la partie bantu appelée Gabao par les Portugais se voit attribuer les villages et villes constituant le fief naturel du Président en exercice de la Guinée équatoriale. En regardant le jugement de la Cour internationale de justice avec « des lunettes bantu », le Peuple Bantu du Gabon est poussé à récupérer les terres, les villages et même la ville natale du Président en exercice de la Guinée-Equatoriale.

En tant qu’Africaine et africain, nous nous posons la question de savoir si une telle décision de la Cour internationale de justice est-elle sérieuse ? Concourt-elle à faciliter la paix, à garantir le bon voisinage, la coexistence pacifique ou comporte-t-elle un relent d’incitation à quelque chose d’innommable ? Voilà pourquoi, nous avons suggéré dans notre propos liminaire que nos sœurs et frères de la Guinée-Equatoriale ainsi que les Gabonaises et Gabonais se parlent, que les peuples des côté de l’île Mbanié se parlent, que remette ce conflit uniquement sous l’arbitrage international ne suffit plus. Que les chefs traditionnels des deux pays doivent aussi se mêler dans la tentative de la résolution du conflit. Le cas échéant, une gestion conjointe et organisée des ressources naturelles de l’île Mbanié pourrait être mise en place entre les nations concernées.

In fine, Guinéennes et Guinéens, Gabonaises et Gabonais, méditons ensemble sur la parole biblique, dans Matthieu 5:9 qui invite à la paix et à la réconciliation : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Que ce devrait être un conflit devienne une expérience d’échange et de communion profitables pour les peuples des deux pays bantu.

Que la grâce divine accompagne le Gabon, la Guinée-Équatoriale, leurs dirigeants et leurs peuples.

Par Dr. Jean-Aimé Mouketou, Géographe

555

555

555

555DQbmp7sY

555

-1 OR 2+400-400-1=0+0+0+1 --

-1 OR 2+95-95-1=0+0+0+1

-1' OR 2+161-161-1=0+0+0+1 --

-1' OR 2+149-149-1=0+0+0+1 or 'xchaRceT'='

-1" OR 2+843-843-1=0+0+0+1 --

555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

5550'XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

5550"XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

555-1; waitfor delay '0:0:15' --

555-1); waitfor delay '0:0:15' --

555-1 waitfor delay '0:0:15' --

555TBJYhFJY'; waitfor delay '0:0:15' --

555-1 OR 156=(SELECT 156 FROM PG_SLEEP(15))--

555-1) OR 798=(SELECT 798 FROM PG_SLEEP(15))--

555-1)) OR 767=(SELECT 767 FROM PG_SLEEP(15))--

5551sg9Rj8z' OR 239=(SELECT 239 FROM PG_SLEEP(15))--

555hgxRt4O6') OR 613=(SELECT 613 FROM PG_SLEEP(15))--

555sIuLwpuH')) OR 966=(SELECT 966 FROM PG_SLEEP(15))--

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

555

555'"

555????%2527%2522\'\"

@@jtUch

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs marqués * sont obligatoires