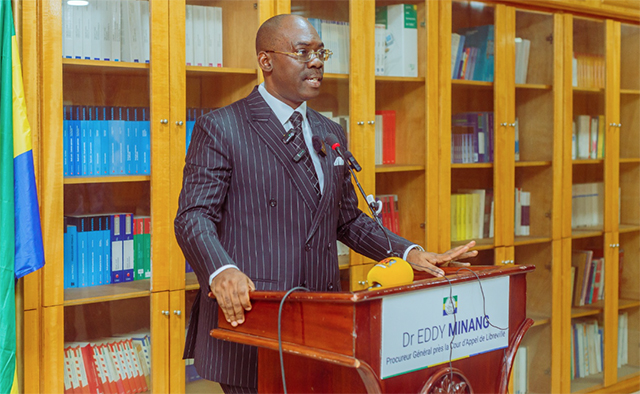

le procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville, Eddy Minang

le procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville, Eddy Minang

Il fut un temps où les avocats venus de la rive nord de la Méditerranée, valise Vuitton à la main et suffisance en bandoulière, débarquaient à Libreville comme en territoire conquis, dispensant leurs sentences médiatiques avec l’aplomb d’un consul de la Troisième République. Ce temps semble révolu. Le 23 juillet, dans une conférence de presse aussi ciselée qu’un arrêt du Conseil d’État, le procureur général Eddy Minang a déposé non une plainte mais une gifle judiciaire et morale contre Maître Pierre-Olivier Sur, avocat de la famille Bongo et autoproclamé curateur de la légalité tropicale.

Ce dernier, dans une interview datée du 11 juillet, avait accusé la justice gabonaise de pratiquer une « justice spectacle ». Mais c’est lui, finalement, qui s’est retrouvé au centre de la scène, en vedette d’un réquisitoire public aussi implacable qu’élégamment vachard.

Quand la procédure pénale répond au cabotinage médiatique

Le cœur de la polémique ? La mise en liberté provisoire de Sylvia Bongo et de son fils Nourredine. Selon Maître Sur, elle serait illégitime. Selon le Code de procédure pénale gabonais articles 132 et 143, précisément cités par le procureur Minang elle est parfaitement légale. Entre le droit et l’effet de manche, il faut parfois choisir. Le procureur, lui, a choisi de rester dans les textes, là où son contradicteur semble avoir pris goût aux colonnes du Figaro et aux plateaux de BFM.

Avec calme, fermeté et une maîtrise rare de la dialectique juridique, Eddy Minang a rappelé que la liberté provisoire est une modalité normale de la procédure pénale, accordée en fonction de critères objectifs. « Je n’ai commis aucune erreur de droit », a-t-il tranché. En langage juridique, cela signifie : Circulez, il n’y a rien à corriger. Même depuis Paris.

La condescendance postcoloniale mise en examen

Mais la réplique ne s’est pas arrêtée à la seule procédure. Ce qui a hérissé les toges à Libreville, c’est le ton, cette ironie froide que Maître Sur réserve trop souvent aux magistrats du Sud, ce mépris feutré qui trahit un tropisme postcolonial mal digéré. Le procureur l’a dit sans trembler : certains avocats français affichent un complexe de supériorité hérité d’un temps où le Code civil s’imposait au monde comme le catéchisme aux colonies.

Et de rappeler, preuve à l’appui, que les compétences juridiques ne sont pas une affaire de latitude : « Nous avons souvent étudié dans les mêmes universités », a lancé Minang, en précisant qu’il a soutenu sa thèse à Paris II Assas la même institution que Maître Sur. La précision est cruelle. Le rappel est chirurgical. Le message est clair : l’ancien bâtonnier n’a pas affaire à un commis de greffe, mais à un docteur en droit capable de le corriger en plein amphithéâtre.

La pique la plus mémorable ? Elle vient dans une envolée professorale d’un goût exquis : « Cet avocat est et restera mon étudiant. Je suis d’ailleurs disposé, s’il le souhaite, à l’encadrer sur les plans pédagogiques et professionnels. » Ironie suprême : dans ce théâtre d’ombres postcoloniales, c’est le magistrat africain qui propose une leçon de droit au ténor parisien. Le retournement est complet.

La salle a souri. L’histoire, elle, retiendra peut-être que pour la première fois, un procureur africain n’a pas esquivé, n’a pas contourné, mais a frontalement mis à nu les logiques de domination symbolique qui gangrènent encore certaines pratiques judiciaires internationales.

Quand la justice cesse de baisser les yeux

En creux, Eddy Minang a lancé un appel : non pas à l’unanimisme judiciaire, mais à une coopération fondée sur le respect, la rigueur, et non les postures moralisatrices. Il ne nie pas les défis de la justice gabonaise, mais il en revendique la souveraineté. « Les institutions judiciaires gabonaises n’ont pas à rougir. Elles appliquent la loi, et rien que la loi. »

En somme, il y a deux façons de parler du Gabon : soit comme un territoire en jachère légale, bon pour les effets d’annonce et les envolées paternalistes ; soit comme une République souveraine, dotée de magistrats capables, qui n’attendent ni validation ni certificat de compétence du barreau parisien. Ce 23 juillet, la justice gabonaise n’a pas plaidé. Elle a jugé et elle l’a fait avec panache.

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs marqués * sont obligatoires